Последовательность разработки проектного решения в средовом дизайне в целом совпадает с общепринятым алгоритмом архитектурного или дизайнерского творчества, который формализуется условным рядом "получение задания — пред-проектный анализ — концепция решения — разработка и реализация решения".

Принципиальных отличий — два. Во-первых, как правило, концептуальной основой средового решения является т.н. "дизайнерская" идея пространственных и декоративных построений, т.е. творческий "перевод" некоей функциональной, технологической особенности будущего объекта из разряда утилитарно-прагматических предложений в художественную, образную категорию. В результате система полива в ландшафтном дизайне преобразуется в "эстетику регулярности" планировочной организации парка или сада, смена форм обучения в зависимости от предмета становится базой предложений по трансформации интерьера школьного класса в течение дня и т.д.

Подробнее о принципах формирования дизайн-концепции средового объекта см. главу 3 настоящего учебника. Здесь же следует подчеркнуть, что в дизайне среды эта категория может толковаться двояко — и как процессуальная, функциональная идея, отраженная в пространственных или декоративно-пластических системах средового образа, и как художественно-образное начало, продиктовавшее индивидуальные формы средового решения или его деталей.

Во-вторых, среда, как многоуровневая система, где уровни (пространственной основы и предметного наполнения) различаются качественно, требует специального внимания к поиску и согласованию визуального решения каждого из уровней. Фактически они олицетворяются понятиями "архитектурно-дизайнерская идея" (принцип композиционной организации средовой структуры) и "архитектурно-дизайнерская тема"1 (визуализация форм элементов структуры), т.е. принципиальными предложениями по выбору пространственных или декоративно-пластических форм средового объекта. Теми самыми, которые подсказываются проектировщику дизайн-концепцией его замысла, но относятся к разным уровням структуры среды.

В проектировании средовых объектов эти взаимно перекликающиеся формы разработки и фиксации проектного замысла играют особую, даже исключительную роль, поскольку их сочетание в конечном счете определяет образ архитектурно-дизайнерского сооружения. Причем каждому понятию, каждой смысловой категории средового творчества (функция, композиция, идея и т.д.) соответствует своя изобразительно-пространственная база.

Например, общие функциональные задачи среды решаются преимущественно на уровне определения ее пространственных характеристик, при работе над планом и разрезом, которые отмечают подходящие для будущей деятельности размеры и связи пространств и заполняющих их объемов. Но именно эти проекции — основа отражения "идеи" средового произведения, тогда как фасады или развертки, закрепляющие визуальные тектонические и декоративные находки, фиксируют, прежде всего, его "темы".

Эта последовательность формирования облика среды фактически независима от геометрических свойств пространственной ситуации (линейные, локальные или дисперсные структуры), этапа ее развития, идейной и функциональной нагрузки. Видимо, проектный ряд "целевая установка — концепция решения — архитектурно-дизайнерская идея — архитектурно-дизайнерская тема — образ", включающий проверочную систему "пространственное строение — композиционная структура — сочетание тем", представляет собой как бы универсальный закон архитектурно-дизайнерского творчества. Как и должно закону, он неодинаково проявляется в различных обстоятельствах — в индивидуальных случаях можно идти к конечному результату от разных исходных позиций, но нельзя целиком миновать разработку одной из них без ущерба для дела.

Архитектурно-дизайнерское творчество — сложный диалектический процесс, он развивается во времени от замысла до реализации, в пространственном охвате — от общего к деталям, в проектном сознании — от приблизительных интуитивных догадок к цельной, законченной, логически и художественно оправданной системе. И каждому этапу этого процесса отвечает своя сумма задач, своя методика работы, свой практический результат, даже своя форма подачи проектного материала. При этом независимо от воли исполнителя происходит перемещение акцентов в творческой деятельности — чем ближе замысел к реализации, тем больше внимания уделяется фрагментам пространственной системы, отдельным архитектурно-художественным и дизайнерским темам и их составляющим. Да и сами темы меняют свой характер — центр тяжести от укрупненных объемно-тектонических предложений на уровне эскизов переносится на поиск деталей, фактуры, рисунка, цвета ограждающих поверхностей. Поэтому так сильно различаются требования к подаче проектных материалов на разных стадиях учебного проектирования: максимально обобщенные — до условного рисунка, структурного макета на уровне клаузуры, фор-эскиза и предельно уточненные, до указаний колера по каталогу — на завершающих стадиях.

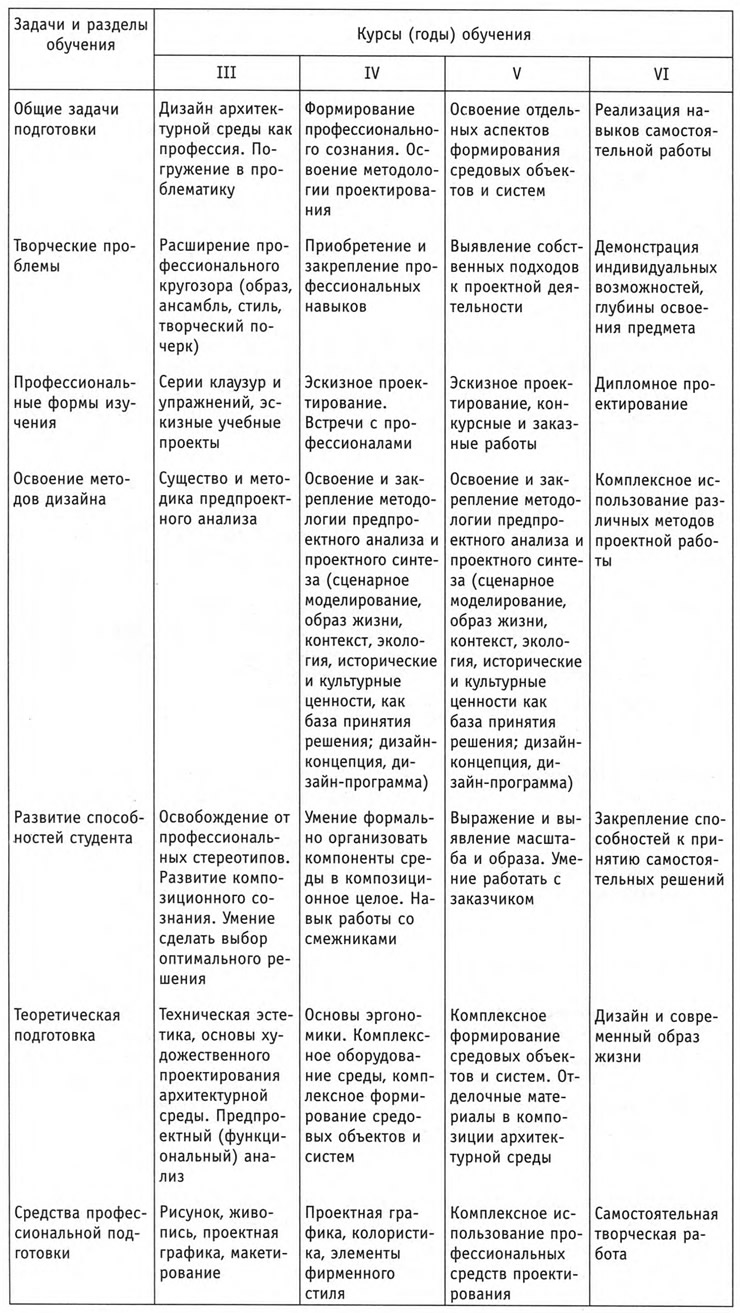

Следует отметить, что специфика учебной работы со средой как бы "выпячивает" названные особенности процесса архитектурно-дизайнерского проектирования. Даже первые проекты, выполняемые студентами специальности 2902, в педагогических целях часто разрабатываются не по стандартной схеме "клаузура — эскиз-идея — эскизный проект", а с дифференциацией подготовительных стадий на более дробные задания. Так, например, в "рабочем календарном плане разработки проекта клубного здания" привычная связка "клаузура — эскиз-идея" может быть расчленена на серию специальных упражнений ("Абстрактный образ объекта", "Анализ технического процесса", "Ситуация и контекст"), где еще нет точной привязки к месту, масштабу, пространственной структуре, но разрабатываются, ищутся — в абстрактных композициях, комиксах, пластических моделях — эмоционально-образные предпочтения и функциональные идеи будущей дизайн-концепции.

Аналогичные краткие (2—3 часа) упражнения могут вклиниваться и в разработку более поздних этапов учебного проекта (например, специальные задания "Композиционная структура", "Декор и конструкция" при проработке и уточнении окончательных чертежей). Последовательно выполненные и творчески соединенные вместе, эти упражнения синтезируются в конкретные чертежи, масштабы учебного проекта, но при этом процесс проектирования ведется студентом осознанно, с пониманием задач и возможностей каждого проектного этапа. А главное — реализуется дизайнерская, средовая специфика работы.

Первым шагом к выявлению в учебном проекте образных характеристик средово-го объекта является формирование эмоционального содержания среды — гаммы чувств и настроений, которые вызываются в человеке его окружением.

Диапазон возможных настроений в среде включает множество разноречивых установок, мотивов, образующих многослойное производное от четырех типов базовых эмоциональных ощущений: впечатления монументальности, мощности, парадности, массовости соответствующих процессов деятельности; камерности, доверительности, интимности, обращенности непосредственно от человека к человеку; настроя на деловитость, конструктивность, рациональность связей между людьми и соединяющими их функциональными процессами и установки на отдых, развлечения, свободу выбора занятий и линий поведения. Сознательное сочетание этих четырех начал позволяет добиваться практически любого оттенка эмоционально-психологического состояния среды, нужного проектировщику, поскольку они генерируются особенностями зрительной организации средового объекта, отражающей "художественную необходимость" рационального начала, послужившего базой формирования среды.

Реализуют те или иные ощущения различные архитектурно-дизайнерские приемы и средства: пространственная композиция, визуальная организация вещного наполнения, свето-цветовое содержание среды, звуковые эффекты и т.д. Так, чувства парадности, монументальности ассоциируются с симметричными, укрупненными композициями, "открытостью" и большими размерами функциональных пространств, монохромией, сдержанностью цветового решения. Камерные настроения вызываются, скорее, противоположными приемами: "замкнутостью", защищенностью свободно организованного пространства, отсутствием слишком крупных подавляющих человека деталей и членений, полихромной гаммой. "Деловитость" среды выявляется четкостью, рациональностью ее организации, отсутствием "лишних" деталей, преобладанием в облике среды элементов технологического оборудования, нацеленностью цветового решения на выделение, подчеркивание главного в средовой структуре: визуальных коммуникаций в транспортных системах, станочных линий в промышленных интерьерах. "Рекреационная" атмосфера создается противоположными способами.

Другими словами, все эти профессиональные приемы так или иначе вытекают из специфики сосредоточенной в проектируемой среде деятельности, которая, таким образом, также становится одним из факторов формирования того или иного эмоционального состояния.

Именно поэтому разные типы среды имеют свой характер эмоциональной окраски: в производственной или жилой среде господствуют, соответственно, деловые или камерные оттенки; в общественных комплексах может проявиться вся палитра возможных эмоциональных характеристик, часто в самых неожиданных сочетаниях; рекреационной среде не свойственны отношения деловитости, жесткого порядка. Но при проектировании нужного автору эмоционального содержания надо помнить, что конкретика его восприятия весьма индивидуальна и зависит от воспитания, национальных обычаев, нацеленности зрителя на определенный вид потребления среды. Все это следует учитывать в работе над учебным проектом.

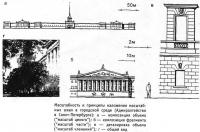

Помогают уточнять эмоционально-психологическую нацеленность среды тесно связанные с ней ощущения масштаба и масштабности, которые представляют собой важнейшие понятия архитектурно-дизайнерской теории и практики. Они предлагают прямое объективное сопоставление истинной величины того или иного средового образования с его окружением или наполнением через их зрительное отношение к "мере всех вещей" — человеку (масштаб); концентрируют в осязаемой форме представление о значимости этого произведения архитектурно-дизайнерского искусства для общества и о месте человека в его среде (масштабность). В жизни эти понятия тесно взаимосвязаны и часто подменяют друг друга.

Наиболее распространенное значение слова "масштабность" говорит о соответствии размеров пространства и его деталей представлениям человека об их комфортном, полноценном восприятии. Согласуется масштаб средового объекта с ожидаемым "человеческим" за счет двух приемов:

- выявление т.н. "указателей масштаба" — узнаваемых элементов, размер которых зрителю заведомо известен, привычен (мебель, балюстрады, дверные проемы и пр.);

- придание проектируемому объекту уровня насыщенности деталями и членениями, характерного для этого класса объектов.

В произведении средового искусства такие параметры, как величина пространства, количество его членений и пр., являются не только утилитарными, но и художественными категориями, определяющими сложную цепочку чувственных и содержательных связей между пространством "удобным", функционально и психологически комфортным, и художественно нацеленным, навязывающим потребителю нужное настроение и идеи. Тогда мерилом масштаба является не конкретный человек или вызванный его потребностями процесс, а "идеальная" социально-общественная установка.

То есть наряду с понятием масштабности размера в средовом искусстве соседствует более сложная категория — масштабность содержательная, как бы ассоциативное сравнение объекта с предъявляемыми к нему эмоциональными и эстетическими требованиями. Соизмеряются при этом реальные и воспринимаемые зрителем размеры, представления о важности объекта и представительности его облика, наконец, присущий каждой конкретной среде ее собственный, вытекающий из содержания масштаб — нарочито крупный, героический или, наоборот, дробный, камерный — с масштабом антропоморфным.

Полифункциональность среды диктует разнообразие ее масштабов — от жилого помещения до крупной магистрали или паркового комплекса. Образуется шкала присущих каждому типу среды параметров, возникших и из утилитарных, и из художественных потребностей, ведущих к появлению образа данного пространства. Наложение идеальных представлений о характере масштабных впечатлений от среды на конкретику ее размеров, функциональных и культурно-исторических связей создает начала истинной масштабности среды, где каждая градация между "интимным" и "космическим" полюсами масштабности основана на впечатлениях человека о размерностях пространства и его наполнения. Так суммарное "геометрическое" ощущение формы превращается в категорию идейно-эстетическую.

В принципе регулируется масштаб (и достигается масштабность) внесением нужного количества членений в пространство и элементы наполнения. Чем меньше членений, чем реже их ритм, тем значительнее, мощнее кажется средовая система, чем больше их — тем она делается миниатюрнее. Но простота этого прямого сопоставления обманчива — увеличение количества членений, размельчая масштаб, одновременно иллюзорно увеличивает размеры объекта, а отсутствие членений делает его зрительно меньше истинной величины. Исключает появление подобных ошибок восприятия применение в одном объекте нескольких масштабных шкал одновременно, что позволяет автору воспроизвести в средовой ситуации весь набор нужных ему по художественным соображениям четко направленных масштабных воздействий.

Специфика строения средовых объектов заставляет в учебном проектировании подчеркивать особую роль предметного наполнения в деле формирования масштабных впечатлений в среде. Визуальная и функциональная самостоятельность в некоторых типах среды часто делает его основных средством обозначения масштаба (например, системы информации и специального оборудования в торговых центрах). Эксплуатационная динамичность среды связана с изменчивостью ее масштабных характеристик, которая обеспечивается либо разного рода временными средствами, в т.ч. за счет смены наполнения, либо специальным дизайном опорных элементов среды, позволяющим трансформировать их, приспосабливать к несхожим по масштабу функциям. Нередко при этом используются особые приемы "безмасштабности" решений пространственной основы среды (зеркальные, лишенные деталей стены, отказ в архитектуре от "указателей масштаба", нарочитая сбивка масштаба и пр.).

Разнообразие способов и форм внесения масштабных преобразований в средовые структуры — одно из средств достижения важнейшей задачи архитектурно-дизайнерского проектирования — целостности произведения средового дизайна.

Целостность — одно из центральных понятий искусствоведения, в т.ч. технической эстетики, представляющее произведение архитектурно-дизайнерского искусства как органичную "живую" систему, где каждый элемент отражает свойства или часть свойств целого. Существование и развитие этого элемента есть условие существования и развития целого, а его деформация ведет к перестройке, ущербу или даже разрушению всей системы.

Фрагмент среды считается целостным, если он отвечает требованиям ограниченности (зрительной или функциональной вычлененности из окружения), связности (взаимозависимости его компонентов, процессов и форм потребления) и компактности (возможности относительно единовременного, взаимосвязанного восприятия его слагаемых), которые помогают осознать самостоятельность объекта и свидетельствуют о соподчиненности его элементов.

Для зрителя целостность ассоциируется с завершенностью средового решения, узнаваемостью характера среды, которая запоминается как его отличительная черта (уравновешенность, деловитость, яркость и т.д.), составленная из внешне несвязанных впечатлений от слагаемых среды — пространства, наполнения, типа деятельности и т.п.; причем наиболее яркое из слагаемых становится опознавательным знаком всей системы. Конкретная целостность может восприниматься с преобладанием как положительных, так и отрицательных эмоций, в зависимости от того, как среда удовлетворяет практические и художественные запросы потребителя. Поэтому для архитектора-дизайнера целостность средового объекта означает совместную непротиворечивую работу всех компонентов среды в едином эмоциональном ключе.

Понятно, что приведенные выше задачи, которые ставятся перед учащимися в ходе учебного проектирования, отнюдь не исчерпывают перечень проблем, связанных с обучением дизайну архитектурной среды. Но именно они составляют основное ядро знаний и умений, которые необходимы профессионалу-проектировщику для формирования главной цели его работы — создания индивидуального образа средового объекта или системы.

Примечания

1. Ср. понятия "архитектурная идея" и "архитектурная тема" в книге Шимко В.Т. "Архитектурное формирование городской среды". — М.: "Высшая школа", 1990. С. 54.