В практических расчетах обычно пользуются следующей зависимостью теплообмена:

где Q — количество тепла, ккал; α — коэффициент теплообмена, ккал/м2·ч·град; tв—tпов — разность температур воздуха и поверхности ограждения, град; F — площадь поверхности, м2; τ — время, ч.

Величина, обратная коэффиценту теплообмена Rпов=1/α град·м2·ч/ккал, называется сопротивлением теплообмену. Коэффициент теплообмена может быть представлен как сумма коэффициентов передачи тепла излучением αл и конвекцией αк, т. е. α=αл+αк. При передаче тепла от внутреннего воздуха к поверхности ограждений величина а может существенно изменяться в зависимости от температурного режима поверхностей и воздушной среды в помещении, его размеров и особенностей воздухообмена; изменения этих факторов влияют на долю участия лучистого и конвективного тепла в общем теплообмене.

В отапливаемых помещениях передача лучистого тепла к поверхности наружных ограждений происходит (в холодный период года) от более нагретых поверхностей внутренних конструкций и предметов (перегородок, потолка, пола, отопительных приборов и т. д.). В производственных помещениях с выделениями тепла основное и иногда исключительно важное для практических целей значение имеет излучение от поверхностей агрегатов, печей и нагретого металла.

В сельскохозяйственных зданиях с постоянным содержанием скота (коровниках, свинарниках и т. п.) некоторый эффект вызывается тепловым излучением поверхности кожи животных.

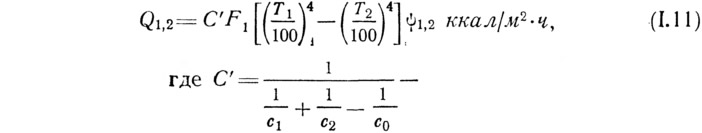

Количество лучистого тепла Q1,2, отдаваемого более нагретой поверхностью F1 — поверхности F2 определяется из выражения:

приведенный коэффициент излучения (c1 и с2 — коэффициенты излучения поверхностей; с0 — коэффициент излучения абсолютно черного тела); Т1, Т2 — температуры поверхностей,°К; ψ1,2 — угловой коэффициент облучения, зависящий от геометрических размеров и взаимного расположения поверхностей.

Угловой коэффициент облучения определяет долю тепловой энергии, излучаемой поверхностью F1 и падающей на поверхность F2. Определение угловых коэффициентов облучения очень важно при исследовании теплообмена и значений температур на поверхностях ограждений (особенно в тех помещениях, где излучение велико), но связано с известными трудностями в отношении геометрических построений.

Величина ψ равна единице лишь в тех случаях, когда все лучи, излучаемые одной поверхностью, падают на вторую (например, две параллельные поверхности с большими размерами или замкнутые поверхности, одна из которых окружает другую). В других случаях величина ψ меньше единицы и может изменяться в широких пределах.

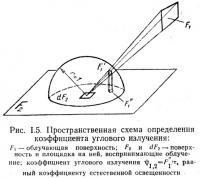

Необходимо иметь в виду, что угловой коэффициент облучения и широко известный в практике строительного проектирования коэффициент естественной освещенности являются одним и тем же геометрическим понятием с точки зрения закономерностей распространения лучистой энергии в пространстве (рис. 1.5).

Угловой коэффициент облучения (ψ) и коэффициент естественной освещенности (к.е.о.) устанавливают: какая доля лучей, исходящих от излучающей поверхности F1, падает на площадку dF2 облучаемой поверхности F2. Для определения величины ψ на полусфере единичного радиуса, центр которой расположен в середине площадки dF2, строится изображение излучающей поверхности F1' и его проекция F1'' на облучаемой поверхности F2. Отношение площади проекции F1'' ко всей площади проекции полусферы, равной π, и есть угловой коэффициент облучения для площадки dF2, равный коэффициенту естественной освещенности этой площадки.

Поскольку законы распространения лучистого тепла и видимой части лучистого спектра совершенно аналогичны, техника определения углового коэффициента облучения ничем не отличается от расчета естественной освещенности, если принять излучающую поверхность за светящуюся, а облучаемую поверхность ограждения — за освещаемую.

Так, например, при использовании графиков Данилюка, применяемых в светотехнических расчетах, для каждой исследуемой точки облучаемой поверхности ψ=0,0001·n1n2, где n1 — число делений, отсчитываемых по шкале графика I для поперечного разреза здания; n2 — число делений по шкале графика II для продольного разреза или плана.

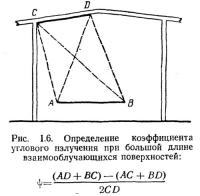

При определении общего среднего значения углового коэффициента облучения для больших поверхностей в достаточно длинных помещениях более удобен метод светового потока. В этом случае коэффициент углового облучения для двух взаимооблучающихся поверхностей АB и CD (рис. 1.6) представляет разность сумм диагоналей и замыкающих сторон, разделенную на удвоенный размер облучаемой поверхности. Например, если в производственном помещении излучающей поверхностью является пол (имея в виду, что на последнем расположено большое число ванн электролиза, слитков остывающего металла и т. д.), то при размерах здания, указанных на рис. 1.7, коэффициент углового облучения для покрытия будет

Методы светотехнического расчета оказываются во многих случаях полезными при определении коэффициента углового облучения, особенно если иметь в виду, что в теплофизической литературе для определения этой величины обычно предлагаются графики и номограммы, полезные лишь для отдельных частных случаев.

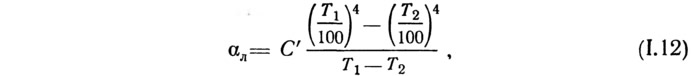

При определении коэффициента передачи тепла излучением к внутренней поверхности ограждений отапливаемых гражданских зданий, приближенно принимают ψ=1,0 и вычисляют αл по формуле:

где С' — приведенный коэффициент излучения (см. I.11); Т1 — принимается равной температуре внутреннего воздуха; T2 — температуре внутренней поверхности ограждений.

Коэффициент передачи тепла излучением от наружной поверхности ограждения определяется по той же формуле; при этом Т1 принимается равной температуре наружной поверхности, а Т2 — температуре наружного воздуха.

Особенности передачи тепла конвекцией связаны с размерами и расположением в пространстве поверхностей ограждающих конструкций. Кроме того, эти особенности существенно различны для внутренней и наружной поверхностей конструкций. На внутренней поверхности чаще всего происходит естественная конвекция, вызванная разностью температур воздуха и конструкции, а для наружной поверхности характерна вынужденная конвекция при обдувании ветром.

В связи с этим, формулы для определения αк различны для внутренней и наружной поверхностей ограждающих конструкций.

На основе методов теории подобия величины αк могут быть определены, как это предложено М. А. Михеевым, из критериальной зависимости:

Эта обобщающая многие экспериментальные данные зависимость, справедлива в области турбулентного движения воздуха вдоль поверхностей ограждений, что обычно соответствует действительным аэродинамическим условиям в помещениях зданий.

Для температуры 0°, указанное соотношение для поверхности стен, выражается формулой1

или в общем виде

Можно принять, что для потолка В=1,86, а для пола В=1,0.

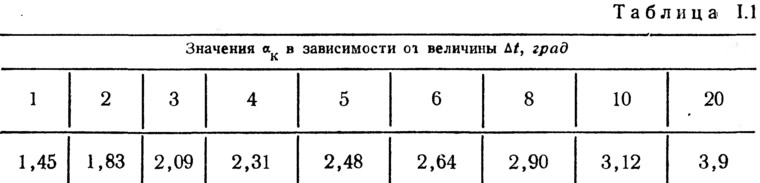

В таблице I.1 приведены, в зависимости от величины Δt, значения αк (ккал/м2·ч·град) для вертикальных поверхностей

Значения αк для вертикальных поверхностей при наличии ветра могут быть определены по данным, относящимся к вынужденной конвекции.

На основе методов теории подобия М. А. Михеевым установлена следующая зависимость между безразмерными критериями, определяющими особенности процесса вынужденной конвекции:

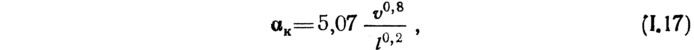

Для сухого воздуха при температуре 0° λ=0,0204 ккал/м·ч·град и ν=13,7·10—6 м2/сек. Из этой зависимости можно вывести формулу:

где ν — расчетная скорость ветра, м/сек; l — характерный (наименьший) размер поверхности ограждающей конструкции, м.

Если неизвестны размеры здания (например, при разработке типовых ограждающих конструкций), величина αк определяется по формуле Франка

где е — основание натуральных логарифмов (е=2,718).

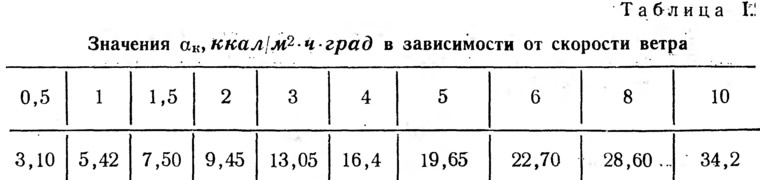

Значения αк, в зависимости от v (м/сек), приведены ниже.

Пример 1.1. Определить величину коэффициента теплообмена у внутренней поверхности наружной стены отапливаемого гражданского здания.

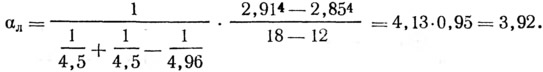

Температура внутреннего воздуха +18°; температура поверхности стены ±12°. При оштукатуренных поверхностях стен коэффициент излучения с=4,5. Коэффициент передачи тепла излучением на основе формулы (1.12).

Коэффициент передачи тепла конвекцией для разности температур tв—tпов=6°, по табл. I.1 с поправочным коэффициентом 0,99 (для температуры 12°), будет

Коэффициент теплообмена на внутренней поверхности стены (коэффициент тепловосприятия) αв=αл+αк=3,92+2,62=6,54 ккал/м2·ч·град, а сопротивление тепловосприятию

Величина сопротивления теплоотдаче на наружной поверхности стены зависит прежде всего от скорости ветра. Чем больше скорость ветра, тем меньше сопротивление теплоотдаче. При скорости ветра 5 м/сек, что характерно для осредненных неблагоприятных зимних условий на преобладающей территории равнинных районов европейской части СССР, сопротивление теплоотдаче равно 0,04—0,05 град·м2·ч/ккал.

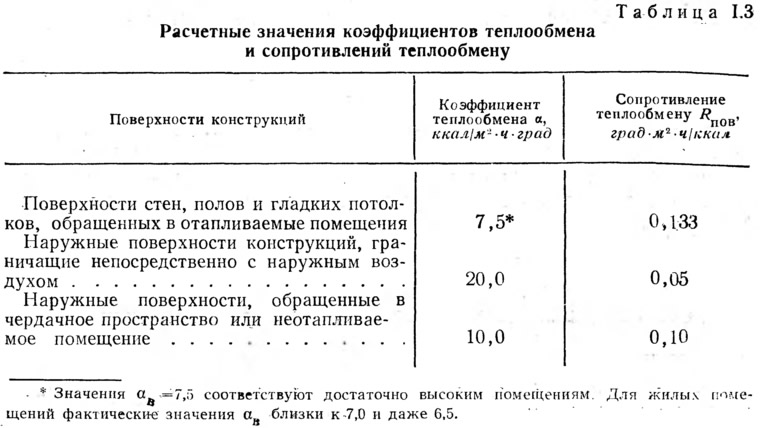

При практических расчетах теплофизических свойств ограждающих конструкций, величины коэффициентов теплообмена и сопротивлений теплообмену принимаются в соответствии с. табл. I.3.

Примечания

1. Поправочные коэффициенты к этой формуле при других определяющих температурах равны 0,99 при 10°С; 0,98 при 20°С и 1,04 при —20°С.