Большой стенд высотой 18,53 м, построенный на территории Экспериментальной базы Московского научно-исследовательского института типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП). Главного архитектурно-планировочного управления Москвы, включал три стояка диаметрами 57, 79 и 106 мм. На отметках 0,5; 4,03; 7,31; 10,25; 13,01; 15,9 и 18,53 м к стояку под углом 90° были присоединены горизонтальные отводы, с помощью которых в каждом этаже к стояку присоединялись ванна емкостью 140 л и унитаз с низкорасположенным смывным бачком («Компакт») емкостью 6,5 л.

Диаметр выбранных для эксперимента отводных труб от ванн — 57 мм. Уклон поэтажных трубопроводов — 0,02 в сторону стояка.

Для возможности визуального наблюдения потоков воды и воздуха все трубопроводы были смонтированы из стеклянных труб (ГОСТ 7894—58) на гибких фланцевых соединениях с" применением резиновых уплотнительных колец круглого поперечного сечения. Переход стояка в горизонтальный выпуск осуществлен с помощью стеклянного отвода 90°.

Вода к санитарно-техническим приборам подавалась по водопроводному стояку диаметром 25 мм; на нем в каждом этаже штуцера-были оборудованы вентилями; к штуцерам присоединялись гибкие шланги. С помощью этих шлангов ванны и смывные бачки унитазов заполнялись водой до отметок соответствующих 140 и 6,5 л.

Экспериментальные исследования на большом стенде в основном выполнялись в режиме, максимально приближенном к натурным условиям.

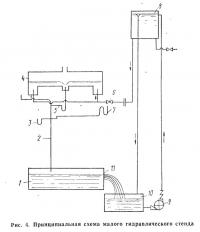

Малый гидравлический стенд высотой 5,5 м построен в НИИ санитарной техники (Москва). В конструкции стенда (рис. 4) четыре бака — 1,4, 8 и 10 — два нижних и два верхних, обеспечивающие оборотное водоснабжение при проведении исследований. Центробежный насос 9 забирает воду из бака 10 и подает в бак 8, оборудованный выпускным, переливным и спускным трубопроводами. По выпускному трубопроводу вода из бака 8 поступает в промежуточный бак 4, откуда по трубопроводу 5 подается в экспериментальный стояк 2. Из него вода поступает в бак 1, снабженный на выходе треугольным водосливом 11, с помощью которого измеряется расход воды. Перед треугольным водосливом установлена дырчатая перегородка, способствующая успокоению уровня воды с целью облегчения и повышения точности замеров ее расхода.

На расстоянии 0,7 м от места входа воды в экспериментальный стояк к нему вводном сечении присоединены стандартный гидравлический затвор 7 высотой 60 мм и мановакуумметр 3.

Экспериментальные исследования на малом стенде проводились со стояками, выполненными из полиэтиленовых труб с внутренними диаметрами 45 и 100 мм. В процессе экспериментов вода подводилась к стоякам под углом 90 и 45°, что обеспечивалось соответствующими фасонными частями из того же материала.

Расход воды, подаваемой в экспериментальный стояк, регулировался задвижкой 6. Исследования проводились в установившемся режиме движения воды на различных системах канализации, отличающихся диаметром и высотой стояков, а также условиями входа в них воды.

Экспериментальные исследования на малом стенде позволили определить величину эжектирующей способности воды; выявить влияние условий входа жидкости в стояк на его пропускную способность; установить влияние высоты стояка и длины его начального участка на величину разрежений; уточнить расход воздуха, поступающего в стояк из атмосферы, а также пропускную способность стояков; разработать методику расчета невентилируемых стояков.

Результаты исследований, выполненных на лабораторных стендах и в натурных условиях, положены в основу при разработке методики для расчета и конструирования надземной части систем канализации зданий.

Исследованиями в натурных условиях ставилась задача проверить влияние высоты и материала труб канализационного стояка, а также параметров наружного воздуха на пропускную способность стояка. Для эксперимента был выбран 19-этажный жилой дом с высотой стояка около 60 м (Москва, Ленинский просп., дом № 102, корп. 10). Система внутренней канализации названного дома включает канализационный стояк из чугунных канализационных труб (ГОСТ 6942—63) диаметром 100 мм, к которому в каждом этаже под углом 90° присоединены мойка, умывальник и ванна типа ПВ-0 с помощью труб диаметром 50 мм, а также унитаз «Компакт» (самостоятельное присоединение к стояку).

Расход воды обеспечивался одновременным опорожнением трех и четырех ванн, установленных в верхних этажах здания.

Эксперименты выполнены при отрицательной температуре наружного воздуха (—4° С). На лабораторных стендах работы проводились при температурах воздуха плюс 15—25° С.

Целью выполненных экспериментальных исследований являлось установление причин возникновения вакуума в канализационном стояке и разработка методики для определения величины этого вакуума в зависимости от основных параметров. Один из таких параметров — расход транспортируемой по стояку жидкости.

Следует отметить, что в натурных условиях, а также на большом экспериментальном стенде (где условия течения максимально приближены к натурным) измерение секундного расхода жидкости представляет определенные трудности.

При выполнении исследований На большом стенде замер секундных расходов жидкости осуществлялся с помощью специально изготовленного гидрометрического лотка Паршаля малых размеров, а при работе со стояком диаметром 57 мм — также с помощью водомера СВШ-5-16/40.

Измерения с помощью лотка Паршаля позволили установить, что максимальный секундный расход жидкости, поступающей в канализационный стояк при одновременном опорожнении нескольких ванн, можно определить по формуле

где m — число одновременно действующих ванн; q1 — максимальный секундный расход от одной ванны, равный ~1,1 л/с; 0,9 — коэффициент, учитывающий несовпадение в стояке пиковых расходов жидкости при одновременном опорожнении m ванн.

Полученная зависимость (29) весьма облегчает проведение экспериментов в натурных условиях в жилых зданиях, в которых необходимый расход жидкости может задаваться определенным количеством одновременно действующих ванн. В частности, при проведении экспериментов в указанном 19-этажном доме расход жидкости задавался одновременным опорожнением трех и четырех ванн, максимальный секундный расход жидкости при этом составил соответственно около 3 и 4 л/с.

При работе на малом стенде расход жидкости замерялся с помощью треугольного водослива, предварительно оттарированного (по уровню) объемным способом.

При транспортировании жидкости по стояку происходят колебания давлений в стояке и в горизонтальных поэтажных отводах, что приводит к снижению высоты гидравлических затворов. Величина, на которую снижается высота гидравлического затвора, может быть определена с помощью мановакуумметра двумя способами.

Первый из них заключается в том, что к одному концу мановакуумметра присоединяется гибкий резиновый шланг, свободный конец которого помещается в гидравлический затвор, например, унитаза, присоединенного к экспериментальному стояку. Мановакуумметр устанавливается у основания унитаза. Подсасыванием жидкости в мановакуумметр ее уровень устанавливается на отметке, соответствующей отметке уровня воды в гидравлическом затворе унитаза и принимаемой за нуль отсчета. При понижении или повышении уровня воды в гидравлическом затворе понижается или повышается уровень жидкости в мановакуумметре. Разница между нулевым и установившимся уровнями дает величину изменения высоты воды в гидравлическом затворе.

Следует, однако, отметить, что мановакуумметр является показывающим (а не записывающим) прибором для измерения перепада давлений. Поэтому величина снижения уровня воды в гидравлическом затворе (например, унитаза), замеренная после транспортирования жидкости по стояку, не равна величине разрежений в канализационном стояке. Величина разрежений, возникающих в стояке в процессе транспортирования жидкости, превышает величину снижения высоты гидравлического затвора (см. рис. 2).

При проведении работ на большом стенде величина разрежений фиксировалась по мановакуумметрам, установленным в каждом «этаже». Эта величина соответствовала максимальному снижению уровня в мерной трубке каждого прибора в процессе транспортирования жидкости по стояку.

При проведении экспериментальных исследований на малом стенде мановакуумметр, заполненный водой до нулевой отметки, присоединялся к экспериментальному стояку на 0,7 м ниже присоединения горизонтального поэтажного отвода, по которому в стояк подавалась вода (см. рис. 4). За величину разрежений принималось максимальное отклонение от нуля уровня воды в мановакуумметре в процессе транспортирования по стояку жидкости.

На малом стенде к экспериментальному стояку помимо мановакуумметра в том же сечении был присоединен гидравлический затвор, в котором измерялось колебание уровня воды и изменение величины разрежения в стояке. Целью этих одновременных замеров являлось установление критической величины разрежений в стояке, соответствующей моменту срыва гидравлического затвора. Исследования выполнены на трех гидравлических затворах, один из которых — стандартный бутылочного типа высотой 60 мм, а два других — прозрачные (выполненные из оргстекла) высотой 60 и 80 мм (второй ставился после срыва первого).

При проведении экспресс-испытаний в натурных условиях величина разрежений замерялась с помощью мановакуумметров по простому и достаточно надежному первому способу. При проведении длительных исследований в натурных условиях величина разрежений в экспериментальных стояках и системах определялась с помощью тягонапоромеров со шкалой ±40 мм вод. ст. и лентопротяжным механизмом.

Расход воздуха, увлекаемого в стояк движущейся в нем сверху вниз жидкостью, определялся по стандартным методикам путем измерения скорости воздуха с помощью крыльчатых анемометров, а также полупроводниковых термометрических анемометров конструкции Ленинградского института охраны труда (ЛИОТ).

Измерение скорости воздуха на большом стенде производилось выше сжатого сечения стояка (т. е. выше места поступления в него жидкости) крыльчатыми анемометрами. Для выравнивания поля скоростей воздушного приточного потока (при замерах на стояках 57 и 79 мм) применены насадки из кровельной жести. Вода в стояки подавалась по трубопроводам диаметром 40 мм (в стояк диаметром 106 мм) и 57 мм (в стояки диаметром 57 и 79 мм).

Скорости воздуха на малом стенде замерялись полупроводниковыми термоанемометрами как выше, так и ниже сжатого сечения стояка.

Расходы воздуха определялись по максимальному значению их скоростей.